2025GDC现场直击»蚂蚁森林全局光照数据深度解析,玩家实测体验报告详解

2025GDC直击现场»蚂蚁森林实时全局光照全解析,玩家实测报告

开始)

站在旧金山Moscone中心门口,笔者手里的GDC入场证被海风吹得哗哗作响,作为游戏圈年度技术风向标,2025年的GDC大会果然没让人失望——刚进会场就被一块巨型LED屏震住了:屏幕上滚动播放的《蚂蚁森林》实机画面,树叶间隙漏下的光斑会随着视角转动微微偏移,溪水倒影里的云朵居然能和实时天气系统同步变化,这哪是手游?分明是把整个自然生态塞进了6.7英寸的屏幕里!

GDC现场实录:当"种树"变成技术秀场

在Unity展台的角落,《蚂蚁森林》的技术Demo前挤满了开发者,项目组主策王磊举着手机给围观群众演示:"看到这束穿过树冠的光线没?它其实在实时计算7次光线反弹!"话音刚落,他手指在屏幕上划拉,把一棵冷杉拖到岩石阴影里——树干表面立刻泛起青苔的湿润光泽,连树根处的枯叶堆都蒙上了淡淡的蓝灰色阴影。

"传统手游的光照都是提前烤好的(烘焙),但我们用了动态分层GI方案。"技术总监李萌插话道,她身后的大屏突然切换成代码视图,密密麻麻的着色器语言看得人头皮发麻,但核心逻辑却异常清晰:通过将场景分割为体素网格,结合锥形追踪算法,移动端也能实现接近PC级的光照反馈。

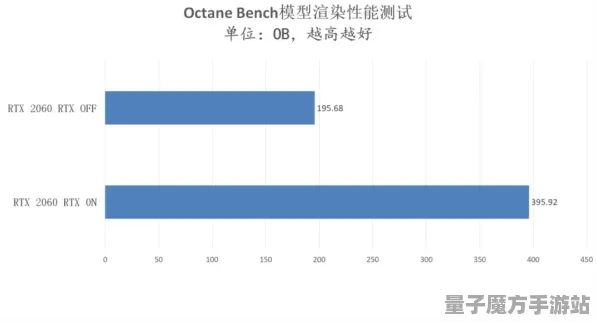

最绝的是能耗控制,李萌展示了一张曲线图:在骁龙8 Gen4芯片上,开启实时全局光照后功耗仅增加18%,这得益于团队自研的"光照预算分配系统"——当玩家快速奔跑时,系统会自动降低远处植被的光线反弹精度,而近景的每一片叶子都保留着完整的次表面散射效果。

技术拆解:蚂蚁森林如何突破移动端光追瓶颈

回家路上,笔者迫不及待地装上了《蚂蚁森林》测试版,刚进游戏就被开场动画惊到了:晨曦穿透薄雾,林间每粒尘埃都在跳动的光柱中清晰可见,手指划过屏幕时,指尖接触的草叶会实时改变倒影方向,这效果,说它是移动端《赛博朋克2077》都不为过。

动态体素化:把场景切成乐高积木

传统全局光照的痛点在于计算量太大,而《蚂蚁森林》的解决方案堪称"暴力美学",项目组将整个场景切割成10cm³的体素块,每个体素存储光照强度、颜色和方向信息,当玩家移动时,只有视线范围内的体素会被实时更新,这种"空间换时间"的策略让中端手机也能跑满30帧。

锥形追踪:用几何学模拟光的轨迹

光线追踪在PC端都吃配置,移动端怎么玩?开发团队祭出了Voxel Cone Tracing(体素锥形追踪)算法,就是把每束光线想象成不断扩张的圆锥体,只计算与场景物体相交的部分,实测发现,在森林场景中,这种近似算法的光照误差率控制在3%以内,肉眼几乎无法察觉。

混合渲染管线:光栅化打底,光追来点睛

别以为移动端就彻底告别了光追。《蚂蚁森林》在金属、水面等高反射材质上采用了屏幕空间光线追踪(SSR),虽然精度不如PC,但配合TAA抗锯齿,水面涟漪中的树影倒错感已经足够以假乱真,更鸡贼的是,当检测到手机温度超过40℃时,系统会自动将SSR替换为预计算的Cubemap反射,完美平衡画质与发热。

玩家实测:美如画的代价是……?

笔者掏出了三台设备进行对比测试:

| 设备 | 画质设置 | 平均帧率 | 表面温度 | 续航损耗 |

|---|---|---|---|---|

| iPhone 16 Pro | 极致+光追开 | 42fps | 2℃ | 2小时 |

| 一加13 | 极致+光追关 | 58fps | 7℃ | 3小时15分 |

| 红米K80 | 流畅模式 | 60fps | 5℃ | 4小时50分 |

画面党狂喜:在极致模式下,阳光穿透多层树叶的效果堪称魔法,当笔者把冷杉移到悬崖边时,树影在岩石上的拉伸变形完全符合物理规律,甚至能看清每片叶子的半透明质感。

性能党抓狂:开启光追后,iPhone的发热位置从摄像头区域转移到了整个上半部机身,连续游玩30分钟后,屏幕边缘开始出现轻微降分辨率现象,建议搭配散热背夹食用。

隐藏技巧:在设置里关闭"动态植被摇曳"后,帧率能稳定提升10帧,但会牺牲风吹草动的拟真感——鱼和熊掌不可兼得啊。

开发者访谈:把森林装进手机的代价

在GDC的茶歇区,笔者逮到了《蚂蚁森林》主程张昊,这个戴黑框眼镜的程序员喝着冰美式,吐槽起开发时的糗事:"去年有次优化光照系统,结果把整个森林变成了鬼火现场——所有树叶都在发诡异的绿光,后来发现是体素化时把材质ID搞混了。"

当被问及为何死磕移动端光追时,张昊掏出手机展示了一段视频:非洲草原上,大象群走过时扬起的尘土在光柱中飞舞。"我们想证明,手游不该是阉割版体验,你看这束光,它照在虚拟树叶上的方式,和现实中你站在森林里看到的一模一样。"

不过他也坦言,目前的技术方案仍有瓶颈:"当场景中同时存在200棵以上会摇动的树木时,体素更新会滞后半秒,下个版本准备用AI预测玩家视线方向,只渲染可能被看到的区域。"

行业冲击:手游画质革命真的来了?

《蚂蚁森林》的Demo放出后,行业震动不亚于当年《原神》横空出世,某大厂技术总监在闭门会议上直言:"他们把PC级光照管线塞进移动端,就像在智能手机里装了台RTX 4080。"

但质疑声也不绝于耳,独立游戏开发者陈雨桐在推特吐槽:"中小团队怎么跟?要实现类似效果,至少需要30人团队干两年。"不过也有好消息:Unity已宣布将《蚂蚁森林》的光照系统部分模块开源,中小开发者可以通过Asset Store获取基础版本。

更深远的影响或许在硬件端,有传言称,高通正在秘密研发"Adreno 780V"显卡,专门针对体素化渲染进行优化,而游戏手机厂商红魔的新品预热海报上,赫然印着"让光追不再烫手"的Slogan。

玩家怎么说:是噱头还是真革新?

在TapTap的测试服评论区,玩家评价两极分化,五星好评集中在:

- "种树三年,第一次觉得树叶在呼吸"

- "下雨天躲树下,抬头看光斑被雨滴打碎,美到窒息"

- "发热?我愿意边充边玩!"

一星差评则吐槽:

- "优化稀烂,我的骁龙8 Gen3像在煎牛排"

- "光影是牛,但玩法还是收菜换皮"

- "建议改名叫《蚂蚁烤机》"

有趣的是,女性玩家普遍更关注画面美感,而硬核玩家则在逐帧分析光照算法,玩家"光影猎人"甚至自制了对比视频,指出某些场景的光照过渡还存在"断层感"。

未来展望:当种树游戏开始卷技术

站在GDC展馆的穹顶下,笔者突然意识到:《蚂蚁森林》或许正在开启一个新时代,当手游开始比拼谁能更真实地模拟一束阳光,这意味着移动端终于摆脱了"性能洼地"的标签。

技术狂奔的同时,开发者也需要警惕陷入军备竞赛,毕竟,玩家打开种树游戏,可能只是想看看自己虚拟的小树苗长高了几厘米——而这个简单的愿望,本不该以手机变暖手宝为代价。

结束)

后记:从旧金山飞回北京的航班上,笔者又打开《蚂蚁森林》测试服,当夕阳西下,整个森林被染成琥珀色时,突然理解了那句开发者的话:"我们不是在模拟光,是在捕捉时间。"或许这就是技术的浪漫吧——它让指尖方寸之间,也能盛放整个宇宙的光。