当大型游戏公司逐渐聚焦独立游戏市场:网易游品位独立游戏派对的观察与感受

长久以来,在国内游戏行业,“游戏厂商”与“独立游戏”是两个不甚相容的概念。提到“游戏厂商”或者“游戏大厂”,大部分从业者与玩家第一时间想到的词语会是“留存”、“流水”乃至“山寨”、“换皮”和“自充值”。“独立游戏”尽管没有统一的定义和标准,但在多数人的印象中代表着“小众”、“情怀”、“原创”,有时还意味着“穷”。

去年下半年以来, “厂商”们渐渐将目光投向了“独立游戏”。在2015年9月,网易游戏推出了偏向单机手游的安卓应用商店“游品位”;2016年7月,心动网络开始运营偏重独立游戏的应用商店TapTap,开始移植和引进《去月球》等知名独立游戏的正版手游;腾讯游戏平台(TGP)则开始逐步上架《饥荒》等单机游戏。

网易、腾讯这样的业界巨头涉足“独立游戏”,无疑是发出了一个新的信号。这信号传递到其他“厂商”、从业者与独立游戏开发者那里,获得了怎样的反响?各方对此怀有怎样的期待和疑惑?游戏行业又可能因此发生怎样的变化?

在10月14日至16日,网易游品位在杭州举办了一次独立游戏派对,这是“大厂”首次公开举办GameJam活动。此次活动邀请了独立游戏圈的知名人士参与评审与指导,参赛者则包含了在校学生、普通游戏从业者和独立游戏开发者。DS2M作为合作媒体,协助了活动的宣传与人员招募,并派遣记者全程参与了本次活动。

■ 独立游戏圈嘉宾:“交互体验是独立游戏的核心。”

10月14日周五下午四点半,我到达了活动的会场——位于杭州网易园区的B1报告厅。此时离活动开始时间还有两个小时,受邀嘉宾已经全部到场,其中包括VRstar创始人吴瑕、INDIENOVA副总裁熊攀峰(网名“熊拖泥”)以及“独立之光”社区负责人郭沁宜(网名Fantasynake)。

这三位嘉宾并不是标准的独立游戏开发者,而更近似于“意见领袖”——“独立之光”是性质类似独立游戏NGO的组织,INDIENOVA则为独立游戏开发者提供社区和相关服务。而他们本身也都在“大厂”的圈子中:吴瑕曾经在EA参与过《死亡空间2》等3A大作研发,郭沁宜曾在谷歌任职,在腾讯负责游戏研发。

在此次活动的开幕式上,吴瑕、郭沁宜与熊攀峰都进行了经验分享。吴瑕着重向参赛者说明GameJam究竟是什么:一次极限开发行为与游戏开发者聚会,在48小时内根据主题开发出可玩的游戏原型。“对于游戏开发者而言,GameJam将磨练你们的技艺,增加你们知识的宽度与广度。”吴瑕在演讲中说。

熊拖泥介绍了美国独立游戏圈总结的游戏开发方法论,提出游戏设计的关键在于设定“体验目标”,由此出发快速设计原型,进行迭代,而Game Jam与纸上设计原型都是很好的锻炼方式。

郭沁宜的演讲主题是“独立游戏之困”。“渠道为王”使厂商只重视流量变现,研发人才的创新能力无法得到发挥和培养,用户一方面被低质产品喂养,另一方面难以找到符合需求的游戏……郭沁宜认为,面对游戏市场的僵局,一方面需要独立游戏开发者自己坚持初心,需要独立游戏圈团结互助,另一方面则需要龙头企业担负起责任。

在演讲中,“意见领袖”们表露了观点倾向:网易这样的大厂涉足独立游戏,尤其是通过举办GameJam和提供渠道协助,可能会为游戏业界与独立游戏圈带来有益的改变。

在活动的第二天,我进一步采访了熊攀峰。

Q:您觉得独立游戏与其他游戏最大的区别是什么?

A:这个问题没有标准答案,然而有迹可循。我认为独立游戏的优势在于纯粹的个人表达,以及通过交互来传达体验的娴熟老练 。比如《地狱边境》,我详细分析了游戏里七次遇到蜘蛛的情况,每一次的情感触动都完全不同。它让我重新找到了红白机时代大量交互体验创新而带来的震撼和启发。

“什么是独立游戏”我想可以一句话来描述:和音乐、电影一样,将电子游戏视为一种体验传达媒介来进行个人表达的作品 。独立游戏是一些很懂如何去用交互传达体验的人去做的,独立游戏开发者需要对游戏、对交互有很深的理解,很多人也的确是在游戏行业里工作多年,然后觉得想要做出一款体现自己想法的游戏。在《独立游戏大电影》中,做《时空幻境》的Jonathan Blow说,大投入的商业游戏尽可能地需要迎合更多人,需要去掉游戏中各种各样的个性;创作独立游戏则不会有意要迎合任何人,但必须符合作者“自己满意”这个潜在标准,而作者本人就代表了一定数量的玩家群体。

Q:您怎么看网易去做独立游戏渠道这件事?它会帮助制作者对接用户群体么?

A:我把游戏划分为三块:资本游戏、商业游戏和独立游戏。资本游戏就是我们常说的,换皮,山寨,跟风,不想搞创新,也不是在做游戏,而是在迎合投资市场,搞资本运作,把现实当成游戏来玩。网易和腾讯都不是靠游戏起家,但从游戏中获得了巨大收益,成为龙头企业,如果还想继续获得长远利益,那么就得考虑做出一些改变。

另一方面,整个大环境在发生变化,iPhone和App Store把原本不属于国产游戏受众的中产群体拉了进来,Steam则在推荐精品游戏方面做到了最好,培育了一批用户。在2014年,《纪念碑谷》在国内的收入仅次于美国,甚至改变了一些非玩家人群对游戏的看法。数量庞大的玩家对于游戏体验的眼界已经打开,对于游戏的理解也发生了不可逆转的成长,所以他们迫切的想要接触更多不同类型的原创游戏。一旦他们的需求改变了,游戏行业的结构也会随之改变。

在这个情况下,网易这样厂商去做渠道支持原创游戏是很好的。但这里存在一个问题:由于国内这十几年来资本游戏横行,实际上对于业内原创游戏的环境来说是个毁灭性的打击。国内的独立游戏行业根基不稳,很多开发者基本功不扎实,无论是开发能力还是对游戏的理解。

Q:所以,像GameJam这样的活动能够改善这个局面?

A: 对。在GameJam的48小时里,参与者需要做的是游戏最核心的玩法,可能连Demo都不是,这涉及游戏根本的交互体验。紧迫的时间限制最能激发人去思考:如何更好的利用游戏自身最大的优势“交互”去传达体验目标。

通过这样的方式,它可以让包括从业者在内的更多人体会到,从无到有的原创游戏是一种怎样的过程,体会业界失落已久的创造游戏的乐趣。绝大多数时候,你想从事游戏行业,不是因为你想做一套氪金体系来坑钱,而是因为在游戏体验中受到过冲击和触动。行业可能会磨灭这种体验,但GameJam可以帮助参与者重新发现它。从这个意义上说,GameJam只是一个起点。

■ 参与者:“做游戏真是既痛苦又快乐!”

10月15日晚上10点,开幕式结束之后,GameJam的主题公布出来:“黑化”。参与者迅速地开始组队,其中有一些人刚刚到达,还拖着拉杆箱。有一些开发者互相认识,或者本就是结伴前来。几位独自前来的开发者在讲台上介绍自己的专长和创意——他们大多是策划,程序和美术已经被各队争抢完了。最终参加活动的有22人,分成了六个小组。

组队完成之后,各组转移到了网易园区内的C楼,这里有一片开阔的场域,之前是网易校招面试的地方。网易向参赛者们提供了宿舍,但当晚几乎所有小组都立即进入了开发进程,有些组直接通宵。

此前国内的GameJam,大多由独立游戏圈的“意见领袖”以及独立游戏NGO发起,也有像椰岛游戏这样偏向单机游戏开发的厂商参与组织。大多数的GameJam会租用场地,多数不包食宿。网易此次活动提供三餐,向参赛者开放了员工食堂,并提供水果、饮料和零食。

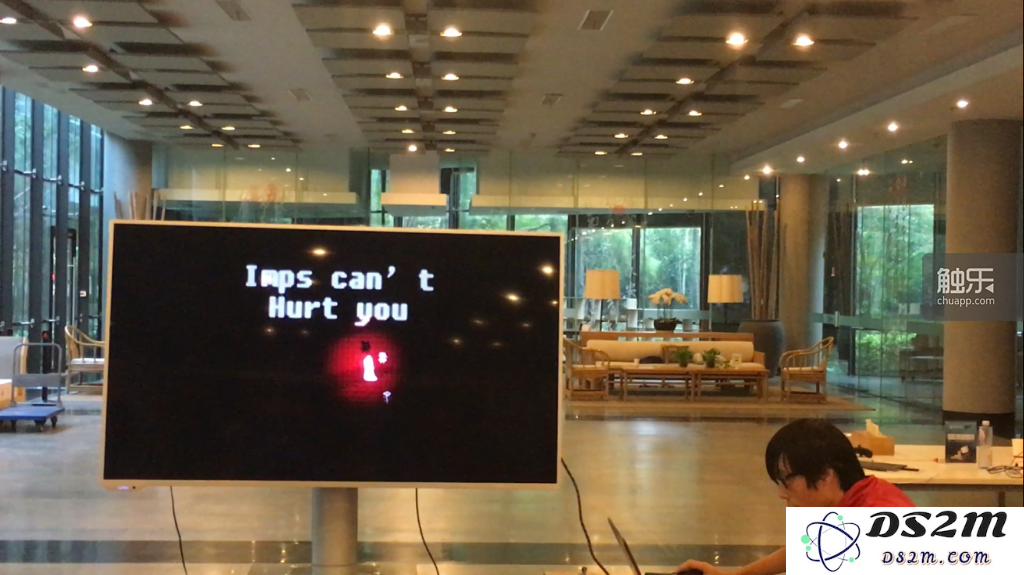

此次GameJam的参加者绝大多数是游戏行业的从业者,有着一定的开发经验。从10月14日夜间到10月15日的午后,基本上所有的小组都完成了设计方案,开始进行原型制作与迭代。整个场地的气氛专注而安静,偶尔从某个小组的圆桌传来讨论的声音。

10月16日下午一点半是开发的截止时间,两点半必须提交作品。实际上在一点钟左右,各个小组已经开始了热烈的交流与展示,大厅里开始了一场微型的博览会。我借着这个机会采访了几位参与者。

张珂珂来自杭州本地的一家游戏厂商,他是一名策划,此次已经是第三次参加GameJam。他告诉我,第一次参加是在今年一月的上海Global Game Jam。“我之前早就听说了GameJam,一直以为是比赛,但其实没有这么强的竞赛性质。”他觉得,这就是一群喜爱游戏的人的派对,认识一些真正爱游戏的人。“可能每个人想法不一样,有人觉得做出游戏原型最重要,但我觉得认识人过程最重要。作为一个研发,其实人际圈很窄,认识更多的人以后,眼界会更宽广。”

张珂珂所在的队伍叫作“雨亚”,他们是本次GameJam中唯一提交了两个游戏的小组。第一个游戏叫做《BeeWo》——和他们的名字一样,是戏仿“雷亚”和《Deemo》,以重演产品迭代的方式,展现了游戏由“良心音游”变成“氪金大坑”的历程。但小组获奖的是另一款游戏《BeeTwo》,这是一款利用“视野”做为游戏核心机制的作品,玩家用鼠标控制光圈引导角色,光圈之外一切都不可见。嘉宾为其颁发了“最佳创意奖”。

这是小组的另一名成员在开发间隙制作的。张添翼是网易雷火事业群雷炎工作室的一名手游策划,在收到公司内部邮件之后报名参加。在完成设计之后,他觉得自己帮不上忙,“不擅长Unity”,于是又尝试做了一个游戏。“不需要考虑架构,不需要考虑被发布,快速得到反馈。”他觉得GameJam是一个非常“实用主义”的开发过程,“也是对我自己制作力的一次检验。”

来自上海的覃硕觉得自己坚定了做游戏的信念。他是一名来自上海的游戏特效师,平时参与的项目主要是儿童游戏。公司的程序在报名时拉上他,同时又组了美术和策划,直接以团队形式参加活动。他们的队伍“Magic Light”制作了一款冒险解谜游戏《Fetter》,玩家需要同时操作一个黑毛球和一个白毛球,让它们之间的连线绕过设定的光圈。这也是我认为本次GameJam看上去最精美的游戏,它获得了“最佳人气奖”——唯一一个完全由参赛者投票决定的奖项。“做游戏真是既痛苦又快乐,披荆斩棘地趟过去!”覃硕兴奋地说。

此次GameJam没有设冠亚军、金银牌之类的名次,只有“最佳创意”、“最佳美术”、“最佳人气”和“最符合主题”四个奖项。大部分小组都没有扣住“黑化”这个主题,“最符合主题奖”颁给了“草花4”小组的《稻草富翁》。这是一个文字冒险游戏,通过以物易物来开启不同的剧情线,达成各种“黑化”结局。

最终获奖情况如下:

最佳创意奖:《BeeTwo》 获奖小组:雨亚

最佳美术奖:《铁甲守护者》 获奖小组:碎片游戏

最符合主题奖:《稻草富翁》 获奖小组:草花4

最佳人气奖:《Fetter》 获奖小组:Magic Light