脑机接口专用版本-GPT-5故事创作系统-距离GDC 2025游戏开发者大会圆满结束已经过去了37天

脑机接口专用版-GPT-5剧情生成系统-GDC 2025游戏开发者大会已结束37天:游戏行业的“脑洞革命”真的来了?

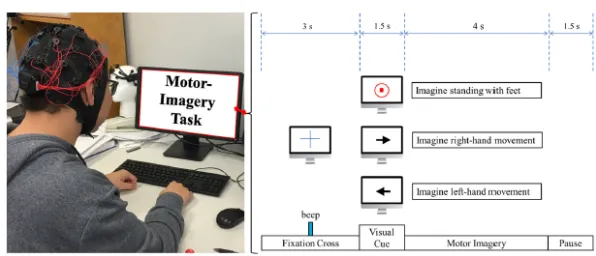

距离GDC 2025游戏开发者大会闭幕已经过去37天,但这场行业盛会抛出的一个“王炸”概念仍在持续发酵——某科技巨头在展会最后一天压轴发布的“脑机接口专用版GPT-5剧情生成系统”,当时在现场的开发者们至今回忆起来仍觉得像科幻电影:演示者戴上轻便的脑机设备,思绪刚闪过“沙漠+赛博朋克+亲情线”的关键词,屏幕上的故事大纲便以肉眼可见的速度生长,15秒后,一个融合玩家潜意识偏好的完整剧情框架已经跃然眼前。

当GPT-5学会“读心术”,游戏编剧要失业了?

这套系统的核心逻辑并不复杂:通过脑机接口捕捉玩家的即时情绪波动和潜意识联想,再由升级到第五代的GPT模型进行实时剧情推演,但真正让行业沸腾的,是它彻底颠覆了传统游戏叙事的生产模式。

以往,即便有AI辅助工具,编剧仍需手动输入大量标签和设定,再像开盲盒一样等待AI生成结果,而现在,玩家戴上设备的瞬间,系统就能通过脑电波解析出“你更关注角色成长线”还是“偏爱烧脑解谜”,甚至能捕捉到“你希望反派有苦衷”这类连玩家自己都未必意识到的深层需求,更夸张的是,在多人联机场景中,系统还能综合所有玩家的脑波数据,动态调整剧情分支——比如当团队中出现分歧时,故事可能走向合作或对抗两种截然不同的结局。

某独立游戏工作室主创在试玩后直言:“这感觉像在和玩家的潜意识玩俄罗斯轮盘赌,我们连剧透的机会都没有了。”但也有编剧担忧:“如果AI能直接读取玩家想法,那故事创作会不会变成纯粹的技术拼参数?那些需要反复打磨的‘灵光乍现’时刻,会不会被系统抹杀?”

GDC现场的“冰火两重天”:技术狂欢与伦理争议

尽管演示视频在社交媒体上收获了百万级播放量,但GDC会场内的讨论却呈现出两极分化,支持者认为,这套系统将彻底解决开放世界游戏“内容注水”的顽疾——传统AI生成剧情常因逻辑断层被玩家诟病,而脑机接口+GPT-5的组合能确保每个剧情节点都“长”在玩家的兴趣点上,某3A大厂技术总监甚至放话:“五年内,所有RPG游戏的剧情框架生成都将依赖这套系统。”

但反对声音同样尖锐,神经伦理学专家在专题论坛上指出,实时读取脑电波可能涉及隐私泄露风险:“如果系统记录下玩家在紧张剧情中的生理反应,是否会被用于分析用户性格弱点?更可怕的是,当AI学会用剧情操控玩家情绪,游戏会不会变成新型数字毒品?”

更实际的问题来自开发端,某中小团队程序员吐槽:“现在连写个支线任务都要考虑脑机兼容性,这门槛比让玩家全款买4090显卡还高。”而硬件成本更是绕不开的坎——尽管发布会宣称设备已实现“发箍级轻量化”,但现场曝光的工程机价格仍高达2999美元,足够买三台次世代主机。

37天后的行业暗涌:大厂抢滩,独立团队观望

GDC闭幕37天后,这场技术风暴已悄然改变行业格局,据内部人士透露,某头部厂商已秘密组建“神经叙事部”,网罗脑科学专家与AI工程师,目标直指2026年推出首款搭载该系统的3A大作,而另一家以剧情驱动见长的公司则选择反向操作,公开招聘“反AI编剧”,要求应聘者能“写出让GPT-5无法模仿的人类情感褶皱”。

独立游戏圈的反应更为谨慎,在最近一次开发者沙龙中,超过60%的团队表示“暂时不会跟进”,原因包括:1)脑机接口设备普及率不足3%;2)GPT-5的剧情生成仍存在“机械感”,在处理复杂伦理抉择时容易翻车;3)最关键的——当AI能精准捕捉玩家潜意识,那些需要玩家主动探索的叙事惊喜感可能会消失。

也有先锋团队尝试“折中方案”,某解谜游戏工作室宣布,将在新作中加入“轻度脑波辅助”功能:系统仅在玩家卡关时,通过分析脑电波推荐最可能感兴趣的提示方向,而非直接生成剧情,这种“半自动化”设计既降低了技术门槛,又保留了人类创作的温度。

未来已来,但剧本尚未写定

站在GDC 2025闭幕37天的节点回望,这场技术革命带来的不仅是工具迭代,更是对游戏本质的叩问,当AI能通过脑机接口预判玩家的每个选择,我们还需要“编剧”这个职业吗?当剧情生成变得像点外卖一样方便,那些需要反复推敲的“不完美”故事是否还有价值?

或许正如某位匿名开发者在论坛留下的金句:“最好的科技永远在放大人性,而非替代人性,脑机接口+GPT-5不是编剧的末日,而是让我们更清楚——为什么人类会为了一段代码写的故事流泪。”

这场革命的最终章,可能才刚刚开始。