2025年硬件革命:使命召唤手游触觉反馈优化全解析与开发者深度专访

2025硬件革命»使命召唤手游丨触觉反馈优化,开发者专访:用指尖触摸战场真实感

引言:当“震动”进化成“战场语言”

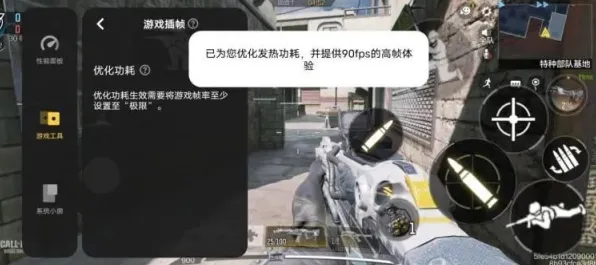

2025年的手游圈,正在经历一场静悄悄的革命,过去我们聊硬件升级,总绕不开芯片算力、屏幕刷新率这些老生常谈的参数,但今年风向彻底变了——触觉反馈,这个曾经被当成“震动马达升级版”的边缘技术,突然成了各大厂商内卷的新战场,而站在风口浪尖的,正是《使命召唤手游》(以下简称CODM)最新曝光的“次世代触觉系统2.0”。

“我们想让玩家不用看屏幕,光靠手指就能知道对面是AK47还是狙击枪在开火。”在CODM工作室的专访间,首席技术官李然抛出这句话时,我下意识握紧了手中的测试机,几秒后,当指尖传来一连串密集的“咔嗒”震动,我瞬间明白了他的话——这根本不是简单的“震动更强了”,而是一场用触觉重构游戏体验的豪赌。

2025硬件革命:为什么触觉成了兵家必争之地?

在聊CODM的优化之前,咱们得先搞清楚一个灵魂问题:为什么触觉反馈突然成了香饽饽?

过去十年,手机屏幕从60Hz卷到240Hz,芯片从4纳米卷到3纳米,但人类的感官维度却始终停留在“视觉+听觉”的二维世界,直到2023年,某款竞速游戏首次通过触觉反馈让玩家“摸”到轮胎压过碎石路的颗粒感,行业才突然惊醒:原来手指的皮肤,才是最后一片待开发的交互蓝海。

而2025年的硬件革命,彻底引爆了这片蓝海,以CODM测试机搭载的“TactileX”芯片为例,这块指甲盖大小的模块里塞进了128个独立震动单元,能模拟从羽毛轻抚到火箭发射的256种触感强度,更疯狂的是,它还能根据游戏场景实时调整震动频率——比如当你用狙击枪瞄准时,扳机键的震动会从“绵密脉冲”瞬间切换成“利落回弹”,模拟真实金属扳机的机械触感。

“这已经不是简单的‘震动马达’了,”李然举起测试机,指尖在屏幕上快速滑动,“你试着用不同速度划过这堵墙,能感觉到砖缝的凹凸吗?这是我们和硬件团队花半年时间调校的‘材质触感库’,现在光是金属就分了生锈铁皮、抛光铝合金、焊接接缝三种不同震动模式。”

CODM触觉革命:把战场塞进你的指尖

聊完硬件,咱们该进入正题了——CODM的触觉反馈优化到底玩出了什么新花样?

枪械手感:从“哒哒哒”到“后坐力交响曲”

在旧版CODM里,所有枪械的触觉反馈基本可以概括为“开火时震一下,换弹夹再震一下”,但在2.0版本中,每把枪都拥有了专属震动签名。

比如AK47开火时,你会感受到一股“推背感”从指尖蔓延到掌心,模拟后坐力带来的物理反馈;而冲锋枪UMP45的震动则像一串密集的“鼓点”,配合屏幕上的枪口跳动,让人不自觉地压低手腕,更绝的是狙击枪AWM——当你屏息瞄准时,扳机键的震动会逐渐减弱,直到扣动瞬间爆发出一记干脆的“咔嚓”,仿佛真的听到了击针撞击底火的声音。

“我们甚至为不同子弹口径设计了震动衰减曲线,”李然调出一段数据图,“50口径的巴雷特,它的震动波会在0.3秒内从峰值衰减到静默,而5.56mm的M4则会持续更久,这些细节玩家可能不会刻意注意,但身体会记住。”

环境互动:让手指“看见”战场

触觉反馈的魔力,在CODM的新地图“废土都市”中体现得淋漓尽致,当你踩过破碎的混凝土路面,指尖会传来细碎的“沙沙”震动;而翻越生锈的铁丝网时,掌心则会感受到一阵“刺挠”的摩擦感,仿佛真的被金属倒刺刮到了皮肤。

最让我惊讶的是“爆炸冲击波”的模拟,当测试机在我手中剧烈震动时,我甚至下意识缩了下手——那种由内而外的压迫感,就像真的有一股气浪扑面而来,李然笑着解释:“我们用了双马达协同技术,横向震动模拟冲击波,纵向震动模拟耳鸣效果,虽然玩家看不到,但身体会本能地做出反应。”

操作反馈:从“按屏幕”到“摸战术”

对于硬核玩家来说,CODM 2.0最颠覆性的改变可能在于操作触感的细分。

比如滑铲动作,旧版只是简单的“滑屏震动”,而新版会根据滑铲速度生成不同力度的反馈:快速滑铲时,震动像一记闷拳打在掌心;慢速滑铲则像手指在沙纸上摩擦,更夸张的是呼吸回血机制——当你按住治疗键时,震动会从“绵密脉冲”逐渐减弱,直到完全消失,模拟心跳从急促到平缓的过程。

“我们甚至考虑过为不同握姿设计触感,”李然突然压低声音,“比如三指玩家和四指玩家的持机方式不同,震动传导路径也会有差异,不过最后还是决定优先保证基础体验,毕竟不能为了炫技牺牲公平性。”

开发者专访:在毫米级精度里“较劲”的疯子们

聊完技术,我们和CODM触觉团队的技术负责人王磊、音效总监陈菲,以及用户体验研究员小林展开了一场“坦白局”。

Q:从概念到落地,最大的挑战是什么?

王磊(技术负责人):“是让触觉和视觉、听觉真正融合,而不是各自为战。” 举个例子,狙击枪开镜时的震动,必须和镜头拉伸的动画帧率完全同步,差1毫秒都会让玩家觉得“假”,我们最后用了游戏引擎的物理时钟做校准,代价是优化时间翻了三倍。

陈菲(音效总监):“还有声音和震动的耦合。” 比如爆炸声的波峰,必须和震动马达的启动时间完全重合,有次测试,玩家反馈“爆炸震感总是慢半拍”,结果我们排查了三天,发现是音频解码延迟了0.02秒。

小林(用户研究员):“最头疼的是玩家感知的个体差异。” 有人觉得AK47的震动“带感”,有人却抱怨“手麻”,最后我们做了个触觉灵敏度测试,让玩家自己调节震动强度,结果发现只有30%的人喜欢默认设置——这行水太深了。

Q:有没有想过“触觉反馈会不会分散玩家注意力”?

李然(首席技术官):“当然想过,所以我们的原则是‘做减法’。” 比如射击时的震动,只会出现在开火瞬间,而不是全程嗡嗡响,高段位玩家的震动反馈会比新手更“克制”,因为他们需要更专注的操作环境。

Q:未来还会怎么玩?

王磊:“我们正在试验‘触觉AI’。” 比如根据玩家的心率、握力变化,动态调整震动强度,想象一下,当你残血逃生时,手机突然开始“心跳震动”,那代入感绝对拉满。

陈菲:“还有跨模态交互。” 比如用震动模拟脚步声的方向,或者通过不同频率的震动传递语音信息——虽然这可能得等到2026年了。

当触觉成为“第二语言”:玩家会买单吗?

聊了这么多技术,最后得回答一个现实问题:这些花里胡哨的触觉优化,真的能提升游戏体验吗?

在测试现场,我拉着三位不同段位的玩家做了个小实验:让他们蒙眼玩一局CODM,仅凭触觉反馈判断敌人位置、武器类型和交火距离,结果出乎意料——钻石段位的玩家准确率高达67%,甚至能通过震动差异区分出“是有人在换弹夹还是切枪”。

“这就像给游戏加了层‘触觉字幕’,”玩家“老枪”摘下眼罩后兴奋地说,“以前听声辨位靠耳机,现在闭着眼都能脑补出战场画面。”

不过也有玩家提出担忧:“触觉太强会不会影响操作?比如打排位时手抖怎么办?”对此,CODM团队表示正在开发“触觉模式切换”功能,玩家可以自定义不同场景的震动强度,甚至彻底关闭触觉反馈。

触觉革命的下一站:从手游到“元触觉”?

在2025年的时间节点回望,CODM的触觉优化更像是一次“投石问路”,当硬件厂商开始把“触觉芯片”和“GPU”“NPU”并列宣传,当游戏开发者开始为触觉反馈编写专属代码,一个全新的交互维度正在被打开。

李然在采访结束前说了段让我印象深刻的话:“十年前,我们讨论手机能不能玩3A;五年前,我们争论云游戏会不会取代本地渲染;我们终于可以问一句:除了眼睛和耳朵,我们还能用多少种方式‘进入’游戏?”

或许在不久的将来,当你在CODM里捡到一把传说武器,指尖传来的不仅是金属的冰冷,还有符文雕刻的凹凸;当你被敌人狙杀,震动会像一记重拳打在胸口,而不是屏幕上的红色提示——到那时,游戏才真正成为“第九艺术”的完全体。

而这一切的起点,可能就藏在今天这篇关于“触觉反馈优化”的报道里。