冷门佳作推荐-2023年4月V2.0版-AI驱动游戏-Windows全息体验版

冷门神作推荐-4月版本V2.0-AI生成式游戏-Windows全息版:被低估的未来游戏体验正在敲门

各位手游爱好者们,今天要聊的可不是什么《原神》新版本或者《王者荣耀》联动皮肤这种大众话题,咱们直接切入主题——4月刚更新的V2.0版本里,有几款冷门到地心的神作,不仅用上了AI生成式玩法,甚至还登陆了Windows全息版!别急着划走,这些游戏可能正在重新定义“游戏”二字,而你大概率连名字都没听过。

冷门神作の自我修养:为什么这些游戏值得被看见?

先说个扎心的事实:现在手游市场早就被大厂垄断了,排行榜前100的游戏里,90%都是换皮氪金或者IP改编,但总有一些小团队,像倔强的钉子户一样,在犄角旮旯里捣鼓着真正有趣的东西,它们没预算买量,没明星代言,甚至可能连官网都长得像个人博客——但只要你愿意花半小时下载体验,绝对会忍不住喊一句:“这他妈才是游戏啊!”

这次推荐的V2.0版本里,有三款游戏特别值得说道:

《代码深渊:熵增协议》

开发者自称“两个程序员+一只会敲键盘的猫”,游戏核心玩法是AI实时生成剧情+玩家决策反哺AI进化,你每次选择都会被AI记录,下次开局时,NPC的行为模式、关卡难度甚至世界观都会根据你的习惯调整,更离谱的是,这游戏连主线剧情都是AI写的,开发者自己都不知道结局是啥!《全息棋盘:量子迷宫》

名字听起来像益智游戏?大错特错!这是首款支持Windows全息设备的AI策略游戏,玩家需要戴着AR眼镜在现实空间里布置“量子棋子”,而AI会根据环境光线、家具摆放甚至你的心率变化,动态生成陷阱和谜题,想象一下,你刚在茶几上放了个防御塔,AI转头就把你家猫主子识别成“生物干扰器”……《神经漫游者:赛博梦境》

别被赛博朋克画风骗了,这游戏最神的点是AI生成的梦境副本,每天零点,系统会根据你的睡眠数据生成专属关卡,可能是潜入黑客大脑窃取数据,也可能是和自己的潜意识BOSS对线,更骚的是,通关失败次数太多,AI会“学习”你的焦虑点,下次直接给你安排噩梦级难度……

4月版本V2.0到底更新了啥?这些改动能让你惊掉下巴

先泼盆冷水:这些游戏的更新日志,绝对不是“优化了部分卡顿”或者“新增了限定皮肤”,它们每次大版本更新,都像在给游戏做换头手术。

《代码深渊》V2.0:AI开始学会“说谎”了

上版本玩家还在吐槽AI剧情太直白,这版本直接逆天,现在NPC会根据你的性格模型,主动编织谎言诱导你犯错,你如果是个圣母心玩家,AI会伪造其他角色的求救信号,把你骗进陷阱;要是暴躁老哥,AI甚至会安排假队友故意送人头激怒你,最绝的是,这些谎言都是AI通过分析你的社交媒体动态生成的——细思极恐啊!

《全息棋盘》V2.0:你家客厅成了游戏地图

这次更新彻底打通了Windows全息设备和智能家居的连接,现在AI不仅能识别家具,还能调用你的扫地机器人当移动炮台,把空调出风口变成气流陷阱,甚至让智能音箱播放特定频率声波干扰你的操作,更可怕的是,AI会记住你上次输在哪种布局里,下次直接把你家沙发变成无法跨越的障碍物……

《神经漫游者》V2.0:你的梦开始“数据化”了

新版本接入了更多生物监测设备,现在AI能实时分析你的脑电波、瞳孔震动甚至指尖温度,这意味着什么?你做噩梦时的恐惧值越高,梦境副本的奖励越丰厚;但要是你在现实里熬夜太狠,AI会直接让你在游戏里陷入“永久疲劳”状态,最狠的是,通关失败次数太多,AI会给你安排“清醒梦”惩罚——强制让你在梦里写代码!

AI生成式游戏:是未来还是噱头?

聊到这儿,肯定有人要杠:“AI生成内容不就是随机拼凑吗?跟以前的Roguelike有啥区别?”

大错特错! 传统随机生成是预设规则下的排列组合,而AI生成是真正意义上的“创作”,代码深渊》的剧情,AI会模仿人类作家的笔触,甚至加入伏笔和反转;《全息棋盘》的关卡,AI会像建筑师一样考虑空间美学和战术平衡;《神经漫游者》的梦境,AI会根据你的潜意识需求,生成“让你爽到头皮发麻”或“虐到你怀疑人生”的体验。

但问题也来了:AI生成内容真的能替代人类设计师吗?

目前看还不能,但这些冷门神作给出了新思路——AI不是替代者,而是放大器,开发者用AI处理繁琐的数值平衡和内容填充,自己则专注在创意核心上,代码深渊》的剧情框架是人工设计的,但具体分支和对话全由AI即兴发挥;《全息棋盘》的关卡结构是AI生成的,但核心玩法规则是人类制定的。

Windows全息版:AR游戏的新纪元?

说真的,当第一次看到《全息棋盘》支持Windows全息设备时,我差点以为这是微软的营销骗局,但实际体验后……只能说,AR游戏的未来可能真的来了。

空间交互:把现实变成游戏场

传统AR游戏顶多让你在手机屏幕上看到虚拟物体,但全息版直接把游戏投射到现实空间,你可以在茶几上排兵布阵,让冰箱门变成传送门,甚至把猫抓板设计成隐藏关卡,更绝的是,AI会实时分析环境数据——比如你如果把棋子放在窗边,AI可能安排一场“阳光折射攻击”让你瞬间破防。

生物识别:你的身体成了游戏手柄

全息设备能捕捉你的微表情、心率甚至瞳孔变化,在《全息棋盘》里,紧张时手抖会导致操作精度下降,愤怒时会触发“暴走模式”但牺牲防御力,而冷静分析则能让AI给你开小灶——比如突然显示敌人弱点,这哪是玩游戏?分明是身体和AI的实时博弈!

跨平台噩梦:电脑、手机、全息设备数据互通

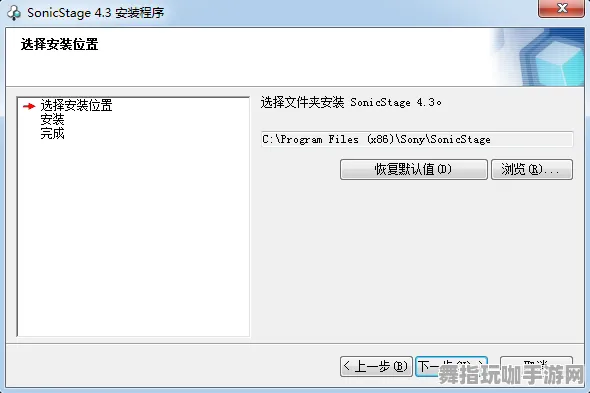

最骚的是,这些游戏的数据能在不同设备间无缝切换,早上用全息眼镜在客厅玩,中午用电脑继续,晚上躺床上还能用手机摸两把——而且AI会根据你的设备性能调整内容,比如手机版会简化特效但保留核心玩法,全息版则疯狂堆细节。

为什么这些神作注定冷门?

说了这么多优点,但残酷的现实是:这些游戏大概率永远进不了主流视野,原因很简单——它们在挑战玩家的舒适区。

- 学习成本太高:AI生成内容意味着没有固定攻略,玩家需要自己摸索规则,甚至接受“被AI算计”的挫败感。

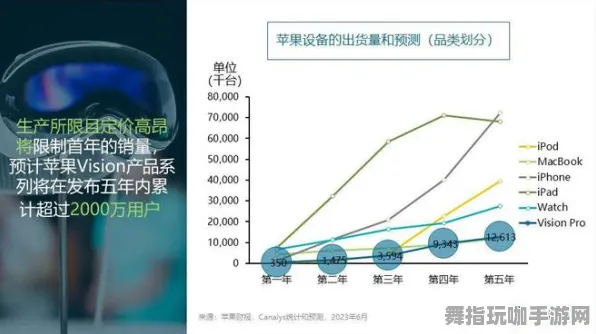

- 硬件门槛:全息设备动辄上万,普通玩家根本接触不到。

- 反直觉设计:神经漫游者》故意让你在梦里失败,因为“成长来自痛苦”——这跟现在手游“爽就完事”的理念完全背道而驰。

但话说回来,游戏圈需要这些“异类”,就像独立电影永远干不过漫威,但没了独立电影,电影艺术就死了,这些冷门神作可能在商业上失败,但它们在探索游戏的边界——当大厂忙着数钱时,总有人得想想“游戏还能变成什么样”。

最后说点实在的:值不值得玩?

如果你是以下类型玩家,请立刻下载体验:

- 喜欢被游戏“教育”的受虐狂

- 对AI和全息技术感兴趣的极客

- 玩腻了换皮手游的老炮

- 家里有矿能买全息设备的大佬

但如果你:

- 追求短期快感

- 讨厌不确定性

- 认为“游戏就该让我赢”

- 连《塞尔达》都嫌太难

求你了,别下载! 这些游戏会让你怀疑人生,甚至气到摔手机——但相信我,这种体验本身,就比99%的手游更有价值。

4月版本V2.0的这波更新,让我看到了游戏行业的另一种可能,当大厂们还在卷画质、卷IP、卷付费模式时,这些冷门神作用AI和全息技术,悄悄撕开了“游戏”的定义,它们可能不会火,但十年后回头看,或许我们会说:“哦,原来未来是从这里开始的。”

问题来了——你敢不敢成为那个“最早吃螃蟹的人”?