2025硬件革命深入观察» 天天象棋精细化操作提升开发团队专访

2025硬件革命深度追踪»天天象棋操作精度提升开发者专访

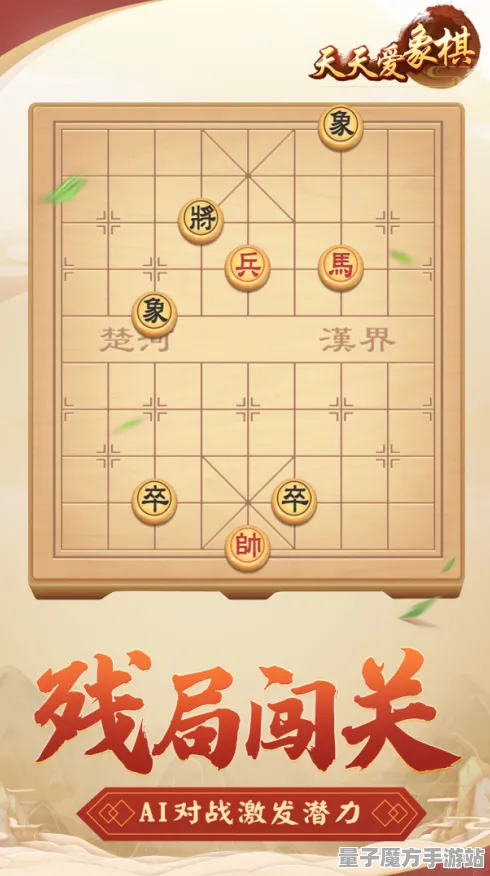

——对话《天天象棋》主策张明:用“毫米级”触感重构棋盘战场

【引言:当硬件革命撞上国粹游戏】

2025年的春天,整个数码圈都在讨论同一件事:硬件技术终于迎来了“质变临界点”,神经拟态芯片量产、毫米波雷达模组白菜价、空间计算设备杀入千元档……这些曾经只存在于实验室的黑科技,正以肉眼可见的速度重塑我们的生活,而在这波浪潮中,一款看似“古典”的游戏却成了技术突破的急先锋——《天天象棋》。

“谁能想到?下象棋居然能下出‘触觉震动’的棋子碰撞声,还能用眼神控制棋盘缩放?”玩家老李在社区里的吐槽引发共鸣,带着疑问,我们敲开了《天天象棋》开发团队的大门,主策划张明端着咖啡笑称:“别急,这背后藏着硬件革命的‘三重暴击’。”

第一重暴击:从“手滑”到“丝滑”的毫米级革命

“传统触屏操作的最大痛点是什么?是‘延迟感’和‘误触率’。”张明一开口就戳中要害,他掏出两部手机,一部是2023年的旗舰,另一部是搭载最新神经拟态芯片的测试机,同时滑动棋子,旧机画面明显慢半拍,而新机几乎做到了“指哪打哪”。

“这0.03秒的差距,靠的是芯片算力暴涨和触控采样率突破1200Hz。”张明解释,2025年的旗舰芯片开始标配“AI触控预测”功能,系统能提前0.5秒预判用户手势,像围棋AI预读棋路一样,把操作延迟压缩到人类感知阈值以下,更狠的是,团队还和硬件厂商联合开发了“压力分层触控”——轻触是选中棋子,重压是调出菜单,滑动幅度对应棋盘缩放比例。“以前玩家总抱怨‘手滑吃错子’,现在误差范围控制在2毫米内,比真人对弈还精准。”

第二重暴击:让棋盘“活”过来的空间感知

如果说触控升级是基础操作,那么空间计算技术的加入,彻底让《天天象棋》脱离了“平面游戏”的标签,张明戴上AR眼镜演示:棋盘不再局限于屏幕,而是悬浮在空气中,用户可以通过手势抓取棋子,甚至“俯瞰”整个棋局。“这背后是毫米波雷达和UWB芯片的功劳。”他指着设备背面的黑色模组说,“它能实时捕捉手指的3D坐标,精度达到0.1毫米,比手术机器人还敏感。”

更颠覆的是“触觉反馈”系统,当棋子碰撞时,手机会通过线性马达模拟不同材质的震动——玉制棋子的清脆、木制棋墩的沉闷,甚至“将军”时的紧迫感,都能通过4096级震感梯度传递到指尖。“有个玩家说,现在下棋像在摸象牙棋子,虽然夸张,但说明我们方向对了。”张明笑道。

第三重暴击:用AI当“裁判”的公平竞技

硬件升级带来的不只是体验革新,还有竞技公平性的质变。《天天象棋》新版本引入了“AI裁判系统”,通过边缘计算实时分析玩家操作轨迹。“以前有人用外设连点器作弊,现在系统能识别出‘非人类’的微操作。”张明透露,团队训练了一个专门检测“机械手速”的AI模型,它能从200个维度分析操作特征,误判率低于0.01%。

而最让硬核玩家兴奋的,是“残局复盘”功能的进化,结合空间计算数据,系统能还原每一手棋的落子轨迹、思考时间,甚至生成“操作热力图”。“现在看高手对局,能清楚看到他们‘悬而不落’的犹豫点,这对学棋帮助太大了。”职业选手林浩评价道。

开发者心声:技术要为“人”服务

采访中,张明反复强调一个观点:“硬件革命不是炫技,而是让传统游戏焕发新生。”他举例说,团队曾纠结是否要加入“自动走棋”功能,但最终放弃:“象棋的魅力在于‘一着不慎满盘皆输’,AI可以辅助分析,但操作权必须留给玩家。”

这种坚持也体现在适老化改造上,针对老年玩家手抖的问题,开发组设计了“智能防抖”模式:当系统检测到手指持续轻微晃动时,会自动锁定目标区域,用动画引导完成精准操作。“有位70岁大爷留言说,现在能像年轻时一样‘稳准狠’地吃马了,这种反馈比任何数据都值钱。”

未来展望:棋盘外的“元宇宙”入口

当被问及下一步计划时,张明卖了个关子:“我们正在测试‘跨次元对弈’功能。”他展示了一段概念视频:两位玩家分别在AR棋盘和VR棋盘中对战,棋子碰撞会触发全息特效,甚至能根据战局变化天气——楚河汉界上空可能突然飘起雪花,或是响起战鼓声。“硬件已经准备好了,现在要等5G-A网络普及,说不定明年今天,大家就能在‘元宇宙’里下棋了。”

【小棋盘里的大时代】

走出办公室时,夕阳正透过玻璃幕墙洒在测试区的棋盘上,那些由代码构成的棋子,在硬件革命的加持下,竟有了超越实体的真实感,或许正如张明所说:“技术从不是冰冷的,当它遇到象棋这样的文化符号,就会变成有温度的桥梁。”2025年的硬件风暴,正悄然改变着我们与数字世界互动的方式——而这一切,可能始于方寸之间的“车马炮”。