《OPUS:地球计划》:如何在小屏幕上讲述引人入胜的故事

在主机等大型游戏作品中,利用震撼的CG动画以及精巧的分镜设置,通过角色的表情动作讲一个动人的故事并不算难,即便是寥寥带过几笔的镜头,也能勾起玩家的深思。

在《奥瑞与黑暗森林》(Ori and the Blind Forest)的开头,纳鲁把由羽毛化生而来的奥瑞抱在怀中,他们一起架桥、一起搜集食物,在摘过的果树上打上一个“叉”,夜半纳鲁又将熟睡的奥瑞放在草地上。他们一起嬉闹彼此照顾的情形,用简单的几个分镜轻轻带过;而后灾难降临,一大片森林都荒芜了,纳鲁也病倒了,依旧是原来的的场景,奥瑞经过果树、走过木桥、穿过草地,但纳鲁不在了,只有曾经一起嬉闹的往昔镜像交叠出现。两者之间冷暖相知的情感,一下子戳中玩家的泪点。

而在手机的小屏幕上,一款名为《OPUS:地球计画》的游戏用不到3小时的主线流程、几张插图和两个单一的游戏场景,同样也讲述了一个动人的故事。在之前的报道中,我们曾经详细介绍过游戏叙事的精妙之处,而现在这一篇将主要从开发者的角度讲讲手游的叙事以及其他设计(请注意,下文中会不可避免地包含一些剧透)。

■ 从玩法到体验

自10月22日《OPUS:地球计画》上架以来,它在大陆地区的App Store里总共收获了5275份评分,几乎没有差评,游戏总分更是达到了难得的4.9,大多数玩家都被剧情深深吸引。然而,当我问Team Signal Game的创始人Brian对游戏是否满意时,他双手抱头说:“啊啊啊,我自己感觉有好多做得不满意的地方呀……”

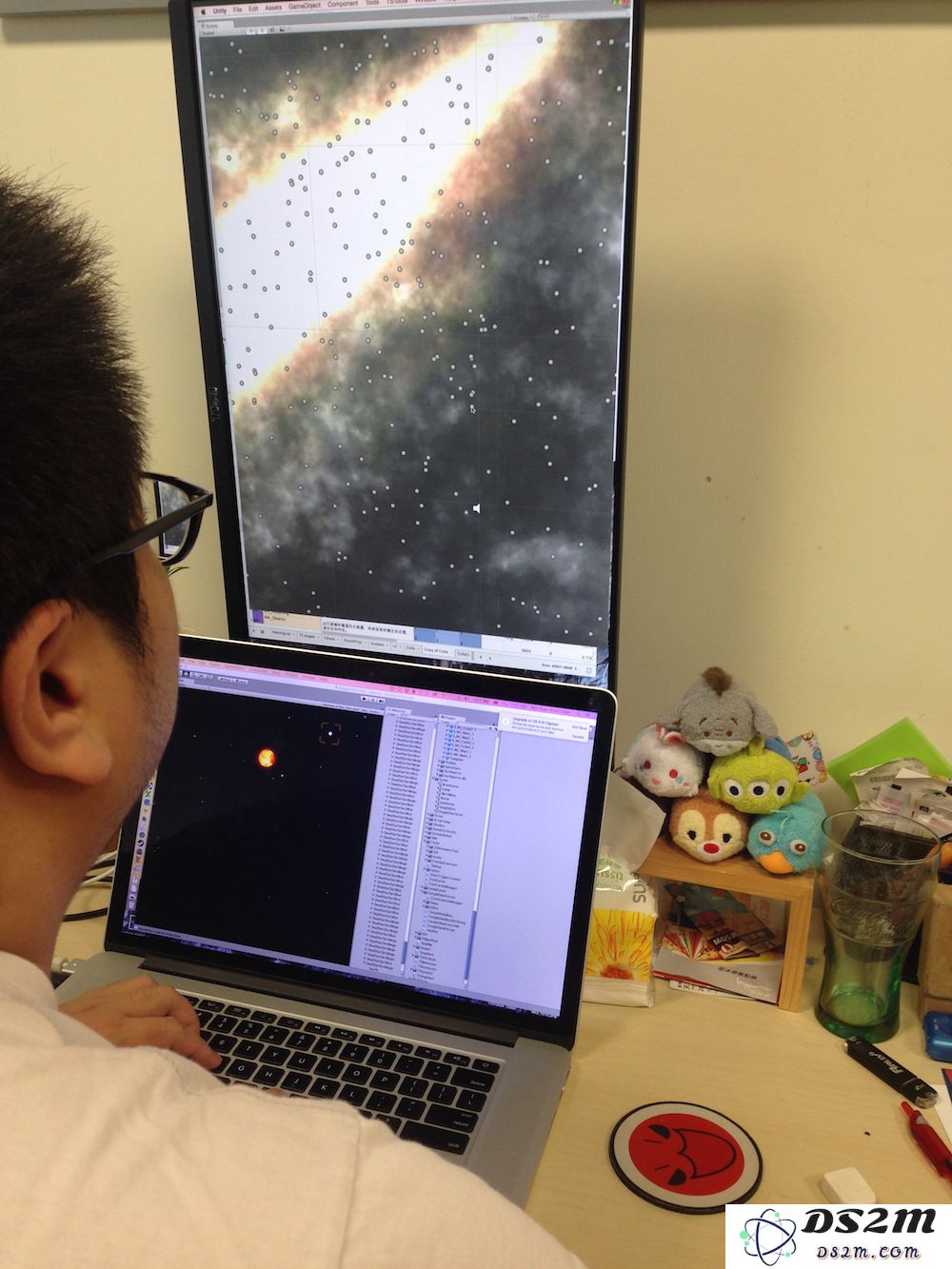

Team Signal Game是一家位于台北的游戏工作室,目前有5位成员。2015年4月,团队刚刚发布一个搞怪小品游戏《蚯蚓炼金术》,玩家通过控制蚯蚓头部的伸缩,控制蚯蚓吃到小球,然后让蚯蚓不停地生长来推进关卡。在这之前,他们做过躲避类游戏《城堡骑士》(Castle Rider : Mr. Softers Adventure,主角是一只大肉包),以及快节奏的《Hyper Square》,游戏模式都是围绕一个核心玩法加无限挑战,体验很爽快,但也很容易被遗忘。

新的游戏做什么?团队成员们在一起头脑风暴。有人提出做一款跟“人生抉择”相关的跑酷游戏,有人想的点子是在沙漠中求生的金鱼,大家在一起讨论各种可能性,脑洞很大。最后Brian提议,新作不能再是一款短平快的小游戏,而是能给玩家一些特别的体验,也就有了《OPUS:地球计画》最早的想法。

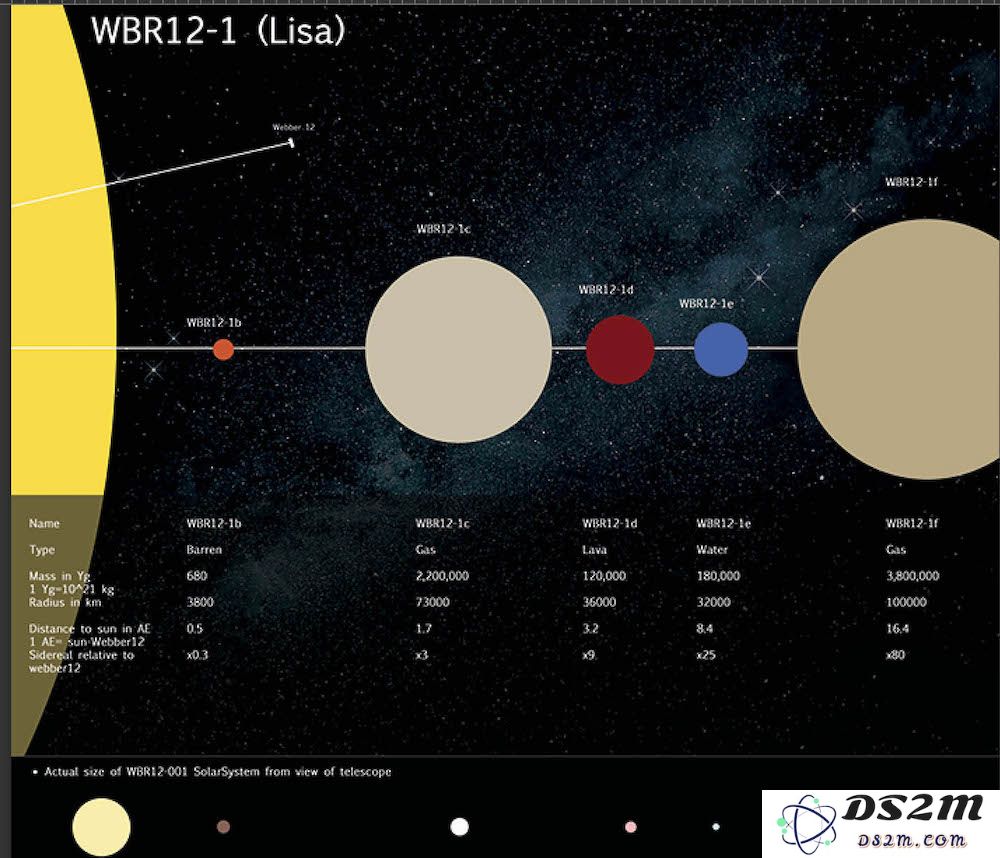

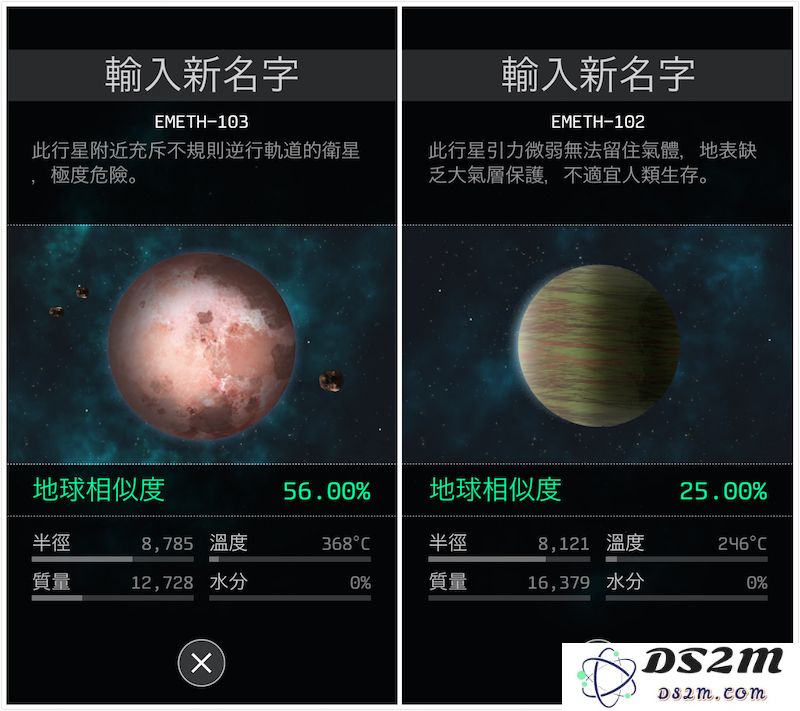

最初他们策划的并不像是一款游戏,更像是《Sky Guide: View Stars Night or Day》这样给天文爱好者带去观星乐趣的应用,让玩家自己通过天文望远镜寻找天空中的类地行星,在有边界的星空中拖动星图来搜集更多的星球,而且每天的星图都会有所变化。

然而,他们并不满意。Brian告诉DS2M记者:“一开始想从体验入手,我们测试下来并不好玩,但我们有这样的感悟——如果一直想着游戏好不好玩,而不是体验感不感人,我们只会做出那种爽快的、刺激的,重视反馈的游戏。”

为了继续完善玩法体验,团队在Facebook上寻找那些喜欢观测星空、浏览NASA新闻的玩家,让他们去玩游戏的Demo。玩家们反馈说,天空不够大——他们觉得天空应该是无边无际的。然而,最早设计中的天空是采用层级结构的,无法传达出浩瀚宇宙的感觉,后来根据反馈,他们把星图改成如今360度无限拖拽循环的模式,中间没有间隙。

玩法虽然初具雏形,但怎么引导玩家去上手游戏又成了一大难题。在《OPUS:地球计画》开发的早期,现在的主角丽莎的人设才是机器人,故事围绕着小男孩父亲的遗志展开,去寻找类地行星,丽莎像是一个新手引导员。Brian觉得与其让玩家把情感放在丽莎这个不存在的角色身上,不如让小男孩和丽莎产生互动更有戏剧性,于是有了之后颇具好评的剧情设计和新角色——机器人艾姆(也叫“铁罐头”)。

■ 手游上的故事是长出来的

说实话,《OPUS:地球计画》的游戏流程是比较枯燥的,特别是过程太繁复。它的缺点就像是在玩《刺客信条:大革命》,刺杀了一个敌人,然后向前追溯一个幕后黑手,不断往复。《OPUS:地球计画》里的艾姆也是跟丽莎对话几句,然后找星星接着继续对话,流程有点单调重复。这时如果还要让玩家玩下去,必须要让角色和故事能够立起来。

策划Brian曾在大学的话剧社做过编剧,读硕士学位期间又在美国卡内基梅隆大学的娱乐技术中心接触过电影剧本和游戏脚本创作的相关知识,他自己也是科幻和奇幻小说迷,无论是《三体》《莱布尼茨的战歌》《冰与火之歌》他都如数家珍,但是第一次要在手游里创作一个吸引人的故事,对Brian来说还是一个挑战。

Brian说:“游戏剧情创作跟电影不一样,它不是线性的,靠分镜、蒙太奇就能把故事流畅地讲述下来。游戏的创作是长出来的——要先有一个骨架,也就是游戏的基本玩法,然后是游戏章节的分布、人物底层设定,接着是剧情、动画、音乐。写剧本的人不能仅仅是一位作家而已,他要清楚游戏的底层机制是怎么设计出来的,熟知剧本编辑工具、游戏动画软件的机理。这个故事还要有足够的延展性,后续开发不能跟游戏打架。”

给手游做剧情很难,Brian先后修改了5次剧本,更底层的设定也翻盘3次,原本计划3个月完成的游戏,最后拉长到6个月。为了用少量的开发成本让手游叙事得到最大的效果,Brian做了一些取舍:

首先,整个游戏的主线流程不会超过3个小时,文本量大概是一部短篇小说的内容。他觉得手游玩家没法长时间坐着玩上20多个小时,如果故事再长下去,很多玩家可能坚持不下去,体验也会比较割裂。

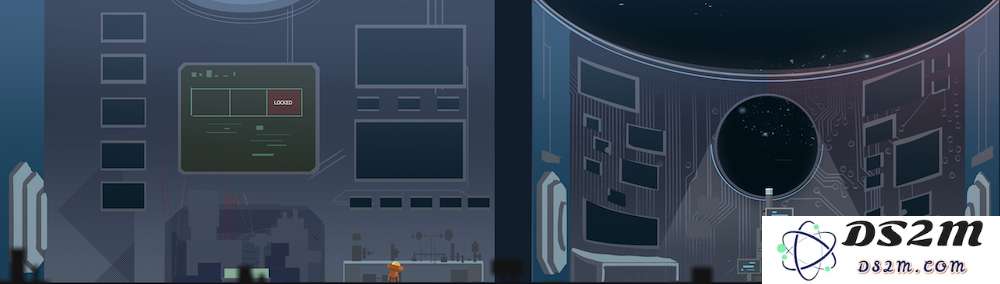

其次,把故事限定在同一个空间中,游戏中所有的故事都发生在OPUS这艘飞船之上,主要角色就只有两个,元素不多,但其实能发挥的空间很大。Brian很钦佩《生命线》的编剧:“《生命线》是非常干净的,他用最少的元素却实现了最大的戏剧效果,而且很贴近手游的特点。”

三是,创作如果采用SOP(标准作业程序),建议情绪体验优先,接着是故事设定,然后是游戏机制,最后才是故事的情节和关卡的节奏。“拿《OPUS》的经验举例,我们先追求一种浩瀚与寂寞的抽象感,再追求什么设定能让场景与角色具备这些元素,继而是这些设定能让元素产生互动,形成游戏机制(比如望远镜、角色对话、房间调查、银河地图等),最后才是细化的一段段对话和关卡设计。”

最后,手游玩家的游戏过程其实是很零碎的,你没法精确掌控玩家的游戏节奏、阅读速度、中间是不是会打断,叙事也很难作留白。所以Brian给对话的要求是“简短,尽量不要出现废话”,甚至许多话要有一语双关的作用。

这里补充网友Ryan Chung的一个观点,他认为一个好的编剧,不会用大量的对话来让故事推进,而是赋予角色“目的”,并且从旁“记录”角色所遭遇的“困难”,以及角色如何“解决”所遭遇的难题,来叙述“故事”,并把故事推向结局。这样的编剧手法几乎是皮克斯的拿手好戏,《OPUS》的编剧深谙此道,在这个只有两个角色的太空空间里,构建出了一个典型的舞台剧场景,并且一如皮克斯,在每次角色遭遇困难以及挫折时,加入“洋葱”,让你在最后迈向结局时眼泪溃堤